|

jetzt letzte cq-Schleife tks OM Alfred |

|

|

Erinnerungen Fotos: Privatbesitz |

21 Monate Karibikfahrt auf der "Heinrich Grammerstorf"/DHQT liegen hinter mir, seit dem 5. Oktober 1964 bin ich "Hansa-Funker" auf der "Kandelfels"/DEER und auf der Reise vom Persischen Golf nach Amerika. Unsere Fahrt geht durch den Suez Kanal und das Mittelmeer. Wir befinden uns an der Hadramaut-Küste zwischen Awar und Aden, im Laufe des Tages werden wir Bab al Mandab passieren. Noch ahne ich nicht, daß ich nach der Durchfahrt "Das Tal der Tränen". einen Seenotfall leiten werde, der mich 48 Stunden in Atem halten wird. Es ist Sonntag, meine zweite Funkwache wird gleich beginnen. Bei "Norddeich Radio" liegt nichts vor und ich habe Zeit über die Kurzwellen-Frequenzen zu kurbeln. Eine CQ-Schleife fällt mir ganz besonders auf, sie wird gesendet von einer Funkstation mit dem Rufzeichen HEB. Um herauszufinden, um welche Funkstation es sich handelt, setze ich einen "travel report" ab. Es ist die Schweizer Küstenfunkstelle "Bern Radio"/HEB, der Funker dort nimmt sich Zeit, beschreibt in kurzen Worten seine Station, erzählt auch etwas vom Beginn in Dübendorf und bedankt sich am Schluß für mein TR und Interesse. Es folgten noch drei weitere Reisen in den Golf. Die "Lichtenfels" /DEET, ein so genanntes Picasso-Schiff, lief 13 Knoten, auf der letzten Fahrt erwischt mich der sogenannte "Hansakoller", ich hatte die Nase voll und schickte dem Funkinspektor Herrn Mügge meine Kündigung. Zwischen Cape Town und Dakar überholte uns ein Schiff der Polar-Länderklasse der Hamburg-Süd, und ich sprach mit dem Kollegen. Das Fahrtgebiet der Hamburg-Süd interessiert mich. In Bremen stimmte Herr Mügge mich wieder um, "Ich weiß ja was Sie wollen", "Sie möchten öfters mal heim zu Muttern", "Fahren Sie nach Genua und steigen Sie auf die "Kybfels" /DEJM ein, die kommt bald wieder nach Hause". Wir fuhren nach Amerika und von dort um Afrika in den Persischen Golf. Irgendwie kommt mir alles bekannt vor!!! Von diesem Schiff, in der FT-Station steht ein Einseitenband-Sender, führe ich Gespräche über "Bern Radio". Es sind die ersten Funkverbindungen seit meinem QSO von der "Kandelfels". |

"Kandelfels" /DEER

"Kybfels" /DEJM |

1970, im Juli, kam ich auf die "Gutenfels"/DEAQ, sie war nach der "Goldenfels" das zweite Semi-Container -Schiff, das für den zwischenzeitlich von der D.D.G."Hansa" eröffneten Containerdienst vom Mittelmeer nach Amerika eingesetzt wurde. Beide Schiffe wurden später umbenannt in "Atlantica New York" bzw. "Atlantica Montreal". Da es noch nicht überall Container-brücken in den Häfen gab, waren sie mit einem speziellen Schwergutgeschirr ausgerüstet um Container an Land bzw. an Bord zu heben.

|

Zwei weitere Schiffe kamen später dazu, die Vollcontainerschiffe "Atlantica Livorno"/DLCM ex "Geyerfels" und die "Atlantica Genova" ex "Grünfels". |

|

||

| "Atlantica Livorno" | "Gutenfels" |

Zusammenarbeit mit "Bern Radio" wurde intensiver

Meine Zusammenarbeit mit "Bern Radio" wurde jetzt

intensiver, ausschlaggebend war natürlich vor allem der

finanzielle Aspekt, die Gebühren für Funktelegramme und

Funkgespräche waren wesentlich günstiger. Da aufgrund meines

Hinweises inzwischen auch andere Schiffe der DDG-Hansa den Funkverkehr

über HEB abwickelten, wurde man dort aufmerksam, was zur Folge

hatte, daß der Leiter der Funkstelle, Herr

Geisbühler (links) Hern

Mügge (rechts), Kollegen Peter Klein und mich

zu einem Besuch nach Bern einlud. Es folgten zwei interessante Tage in

Bern, wir besichtigten die Betriebszentrale und die Empfangsstelle in

Riedern.

Nachdem wir mit Herrn Geisbühler und führenden Mitarbeitern

der Radio Schweiz A.G. sozusagen offiziell geschäftliche

Beziehungen geknüpft hatten, haben die Containerschiffe den

größten Teil des Funkverkehrs über "Bern Radio"

abgewickelt. Für den internen Nachrichtenaustausch der Reederei

hatte ich mit Peter Klein auf der "Goldenfels" feste Zeiten

vereinbart, mußten wir uns außerhalb dieser Zeiten treffen,

nahm "Bern Radio" schon mal eine Note kostenlos mit in die "tfc

list" hinein.

Seefunkdienst in der Schweiz

Während des Zweiten Weltkrieges, die Schweiz war wirtschaftlich isoliert, begann man die Schweizer Flagge zur See einzuführen. Schiffe wurden erworben und gechartert. In Basel wurde das Eidgenössische Schiffahrts- und Schiffregisteramt gegründet. Aufgrund eines Vertrages mit der Eidgenossenschaft wurde 1941 die Radio-Schweiz AG mit der Durchführung des Funkdienstes mit den erstmals unter Schweizer Flagge fahrenden Hochseeschiffen (Heimathaven Genua) betraut. Der Funkverkehr erfolgte anfänglich von der Funkstation "Dübendorf" aus und war für die Funker, des während des Krieges brachliegenden Flugsicherungsdienstes, eine willkommene Abwechslung.

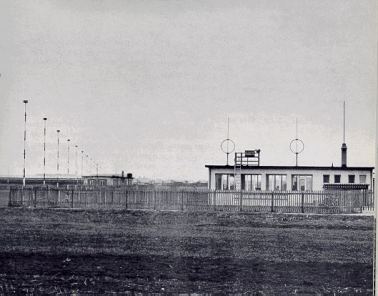

Dübendorf, hier begann alles

Die ersten Versuche mit radiotelegraphischen Verbindungen

zwischen Flugzeug und Boden erfolgten schon 1919, allerdings nur in

Richtung Flugzeug-Boden. Diese Versuche führten zur Erstellung

einer Funkstation auf dem Militärflugplatz Dübendorf. Eine

verbesserte Sendeanlage wurde 1921 auf dem Waffenplatz in Kloten

erstellt. Mit dem Fortschritt der Technik wurde es möglich,

Empfangsanlagen auch an Bord von Flugzeugen zu installieren. Der

Funkverkehr beschränkte sich anfänglich auf die

Übermittlung von Wettermeldungen. Die Aufgaben der Flugfunkstation Dübendorf wuchsen

mit der Entwicklung des Linienverkehrs. 1925 errichtete die

Marconi-Gesellschaft die Flugplatzradiostation Basel.  1926 wurde die Station Dübendorf in ein neues

Gebäude verlegt und mit modernen Peilanlagen ausgerüstet. Die

Radio Schweiz AG übernahm die Wartung der Bordgeräte der

Fluggesellschaften Ad Astra, Balair und der Imperial Airways und

erteilte den Piloten radiotechnische Instruktionen. 1931 wurde

Dübendorf Zentralflugfunkstation der Schweiz. Die

Radiotelegraphisten die bisher der Telegraphenanstalt angehört

hatten traten zur Radio Schweiz AG über. Bekannt wurde

Dübendorf anläßlich des denkwürdigen

Stratosphärenfluges von Auguste Piccard am 18. Oktober 1932,

während des gesamten Fluges bestand eine Radioverbindung. 1933

kann als das erste eigentliche Blindflugjahr bezeichnet werden, nachdem

das ZZ-Verfahren eingeführt worden war. Kurz nach der

Einführung widmete man sich bereits dem Studium von Anflügen

mit Hilfe von Funkbaken. Nach kurzem Probebetrieb übernahm Ende

1934 die Radio Schweiz AG für die Meteorologische Zentralanstalt

den Empfang aller Wettertelegramme die für den Wetterdienst und

Flugwetterdienst notwendig waren. Aufgrund des zunehmenden Flugverkehrs

und mit ihm der Übergang zum Ganzjahresbetrieb erforderte

zusätzliche Fernschreibverbindungen und neue Kurzwellensender- und

Empfänger. Der Peilfunkdienst wurde ausgebaut, am 25. Oktober 1936

konnte ein neues Peilgebäude bezogen werden, in dem die erste

Luftverkehrskontrollstelle eingerichtet wurde. Mit der Inbetriebnahme

moderner Flugzeuge erfolgte schrittweise der Übergang zur

Eigennavigation, in Kloten wurde dazu ein

Langwellen-Navigations-Funkfeuer errichtet. Der Betrieb der

Zentralflugfunk- und Peilstelle Dübendorf wurde von sieben Beamten

und einigen Gehilfinnen aufrechterhalten. Die Kriegsereignisse brachten

den zivilen Flugverkehr zum Stillstand. Einige Mitarbeiter fuhren als

Seefunkoffiziere bei der schweizerischen Hochseeflotte. Dübendorf

hatte täglich Funkverbindung mit den Schiffen und wurde so zur

ersten Küstenfunkstelle in der Schweiz. 1963 als die

Morseverbindungen im Flugsicherungsdienst Zürich eingestellt und

der Ausbau der technischen Anlagen notwendig wurde, verlegte man den

Seefunkdienst zur Betriebszentrale nach Bern. Dank der technischen

Mittel, und dem unermüdlichen Einsatz der Radiotelegraphisten,

stieg das Verkehrsvolumen bei der Küstenfunkstelle "Bern

Radio"/HEB stark an.

1926 wurde die Station Dübendorf in ein neues

Gebäude verlegt und mit modernen Peilanlagen ausgerüstet. Die

Radio Schweiz AG übernahm die Wartung der Bordgeräte der

Fluggesellschaften Ad Astra, Balair und der Imperial Airways und

erteilte den Piloten radiotechnische Instruktionen. 1931 wurde

Dübendorf Zentralflugfunkstation der Schweiz. Die

Radiotelegraphisten die bisher der Telegraphenanstalt angehört

hatten traten zur Radio Schweiz AG über. Bekannt wurde

Dübendorf anläßlich des denkwürdigen

Stratosphärenfluges von Auguste Piccard am 18. Oktober 1932,

während des gesamten Fluges bestand eine Radioverbindung. 1933

kann als das erste eigentliche Blindflugjahr bezeichnet werden, nachdem

das ZZ-Verfahren eingeführt worden war. Kurz nach der

Einführung widmete man sich bereits dem Studium von Anflügen

mit Hilfe von Funkbaken. Nach kurzem Probebetrieb übernahm Ende

1934 die Radio Schweiz AG für die Meteorologische Zentralanstalt

den Empfang aller Wettertelegramme die für den Wetterdienst und

Flugwetterdienst notwendig waren. Aufgrund des zunehmenden Flugverkehrs

und mit ihm der Übergang zum Ganzjahresbetrieb erforderte

zusätzliche Fernschreibverbindungen und neue Kurzwellensender- und

Empfänger. Der Peilfunkdienst wurde ausgebaut, am 25. Oktober 1936

konnte ein neues Peilgebäude bezogen werden, in dem die erste

Luftverkehrskontrollstelle eingerichtet wurde. Mit der Inbetriebnahme

moderner Flugzeuge erfolgte schrittweise der Übergang zur

Eigennavigation, in Kloten wurde dazu ein

Langwellen-Navigations-Funkfeuer errichtet. Der Betrieb der

Zentralflugfunk- und Peilstelle Dübendorf wurde von sieben Beamten

und einigen Gehilfinnen aufrechterhalten. Die Kriegsereignisse brachten

den zivilen Flugverkehr zum Stillstand. Einige Mitarbeiter fuhren als

Seefunkoffiziere bei der schweizerischen Hochseeflotte. Dübendorf

hatte täglich Funkverbindung mit den Schiffen und wurde so zur

ersten Küstenfunkstelle in der Schweiz. 1963 als die

Morseverbindungen im Flugsicherungsdienst Zürich eingestellt und

der Ausbau der technischen Anlagen notwendig wurde, verlegte man den

Seefunkdienst zur Betriebszentrale nach Bern. Dank der technischen

Mittel, und dem unermüdlichen Einsatz der Radiotelegraphisten,

stieg das Verkehrsvolumen bei der Küstenfunkstelle "Bern

Radio"/HEB stark an.

Meine Mitarbeit bei "Bern Radio" wird beschlossen.

1971 im Dezember, inzwischen fuhr ich auf der "Atlantica Livorno"/DLCM ,waren wir auf der Fahrt von Marseille nach Barcelona. Nach einem Gespräch über "Bern Radio" unterhielt ich mich noch ein wenig mit Herrn Geisbühler. Gerne würde ich einmal bei HEB arbeiten, nur so aus Interesse, ohne Salair, denn gleichzeitig würde ich in der Schweiz Urlaub machen, hatte ich doch bisher nur den Bahnhof von Zürich auf meinen Durchreisen nach Italien kennengelernt. Herr Geisbühler war einverstanden, Funker waren auch bei ihm Mangelware. Die Wachen bei "Bern Radio" entsprachen denen an Bord der Zone A für Schiffe mit 8 Dienststunden, die erste Wache von 08.00 Uhr UTC bis 10.00 Uhr UTC, die letzte von 20.00 UTC bis 22.00 UTC. In den Pausen wechselten die Berner Funker nur den Raum und arbeiteten zwei Stunden im Landtelegraphiedienst. Da vor allem hier "man power" fehlte, war meine Mitarbeit willkommen. Alle erforderlichen Maßnahmen wurden ergriffen, und im Februar 1972, saß ich im Zug von Flensburg nach Bern. Meine Freude war groß, "Funken ohne Schaukelei"! Den Funkdienst traute ich mir ohne weiteres zu, hatte ich doch schon auf Ceylon bei "Colombo Radio"/4PB meine ersten Erfahrungen gesammelt. Im Koffer lag meine "ETM2". Leider konnte ich sie nicht benutzen.

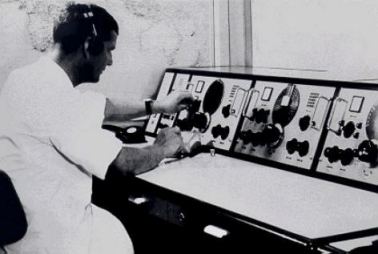

Die Betriebszentrale von "Bern Radio" war nicht sehr groß. Die Telegraphieplätze waren, wenn man hineinkam, links nebeneinander angeordnet. Auf der gegenüberliegenden Seite war der Sprechplatz eingerichtet.

Im Gegensatz zu "Norddeich Radio"

gab es bei "Bern Radio"  keine seperaten

Anrufplätze, man suchte selbst auf dem jeweiligen Band die

Anruffrequenzen ab. War ein Anruf beantwortet, schaltete man auf die

Arbeitsfrequenz und nahm das Telegramm entgegen. Während dieser

Zeit war "Bern Radio" nicht hörbereit. Dieses

Suchverfahren war von allen Verfahren das Interessanteste, mit der

Einführung der Group-Channels gab es für den Funker auf dem

Anrufband nur mehr die Möglichkeit, auf sein Rufzeichen zu achten.

Die Anrufkanäle sind zwischen 0.4 kHz und 2 kHz breit. Der zu

beobachtende Anrufkanal (4, 6, 8, MHz usw

v.l.n.r ) wird am Empfänger

eingestellt und nach Wahl der Bandbreite und einer außerhalb

dieser liegenden Frequenz für den Empfängerüberlagerer

in seiner ganzen Breite erfaßt, ohne daß die Abstimmung am

Empfänger verändert werden muß. Die group channels sind

den einzelnen Ländern nach einem internationalen Verteilungsplan

zugeteilt, der gegenseitige Störungen möglichst

ausschließen soll.

keine seperaten

Anrufplätze, man suchte selbst auf dem jeweiligen Band die

Anruffrequenzen ab. War ein Anruf beantwortet, schaltete man auf die

Arbeitsfrequenz und nahm das Telegramm entgegen. Während dieser

Zeit war "Bern Radio" nicht hörbereit. Dieses

Suchverfahren war von allen Verfahren das Interessanteste, mit der

Einführung der Group-Channels gab es für den Funker auf dem

Anrufband nur mehr die Möglichkeit, auf sein Rufzeichen zu achten.

Die Anrufkanäle sind zwischen 0.4 kHz und 2 kHz breit. Der zu

beobachtende Anrufkanal (4, 6, 8, MHz usw

v.l.n.r ) wird am Empfänger

eingestellt und nach Wahl der Bandbreite und einer außerhalb

dieser liegenden Frequenz für den Empfängerüberlagerer

in seiner ganzen Breite erfaßt, ohne daß die Abstimmung am

Empfänger verändert werden muß. Die group channels sind

den einzelnen Ländern nach einem internationalen Verteilungsplan

zugeteilt, der gegenseitige Störungen möglichst

ausschließen soll.

Man konnte, wenn ein wenig Glück dabei ist, mehrere

Schiffe auf einer Frequenz rufen hören. Wie muß es wohl

gewesen sein, als der Verkehr noch groß war. Erstaunlicherweise

wurde bei "Bern Radio" nur mit der Hand aufgenommen,

Schreibmaschinen gab es nicht. Leider ist es mir nie gelungen,

daß "QRY-Verfahren" anzuwenden, gerne hätte  ich einmal mehrere Schiffe hintereinander abgearbeitet,

aber so groß war der Verkehr eben nicht. (siehe

Nachtrag) Auf dem 8 MHz-Band war das größte

Verkehrsaufkommen, auf dem 12-MHz-Band hatte man auch gut zu tun. Neben

dem 22-MHz-Platz war das Laufband, empfangene Telegramme wurden hier

zur weiteren Bearbeitung hineingelegt und in einen anderen Raum

befördert. Französische Schiffe nutzten häufig die

Dienste von "Bern Radio", Schweizer Hochsee-Yachten nahmen

ebenfalls am Funkverkehr teil. Ein besonderes Ereignis ist mir in

Erinnerung geblieben. Es gab einige Kollegen, die konnte ich schon an

ihrer Gebeweise erkennen. Es war an einem Abend, ich beobachtete die

Anruffrequenzen im 22-MHz-Band als ein Schiff rief. Es ergab sich

ungefähr folgender Dialog:

ich einmal mehrere Schiffe hintereinander abgearbeitet,

aber so groß war der Verkehr eben nicht. (siehe

Nachtrag) Auf dem 8 MHz-Band war das größte

Verkehrsaufkommen, auf dem 12-MHz-Band hatte man auch gut zu tun. Neben

dem 22-MHz-Platz war das Laufband, empfangene Telegramme wurden hier

zur weiteren Bearbeitung hineingelegt und in einen anderen Raum

befördert. Französische Schiffe nutzten häufig die

Dienste von "Bern Radio", Schweizer Hochsee-Yachten nahmen

ebenfalls am Funkverkehr teil. Ein besonderes Ereignis ist mir in

Erinnerung geblieben. Es gab einige Kollegen, die konnte ich schon an

ihrer Gebeweise erkennen. Es war an einem Abend, ich beobachtete die

Anruffrequenzen im 22-MHz-Band als ein Schiff rief. Es ergab sich

ungefähr folgender Dialog:

"HEB de DHGA QTC QSS . . ."

"DHGA de HEB r up vvv"

"vvv de DHGA vvv"

"DHGA de HEB ga Dirk ere QSA4 QRV k

Es folgte eine Pause, mein alter Freund Dirk Sachau, der lange mit mir zusammen bei der "Hansa" gefahren war, und ebenfalls aus Flensburg kam, hatte mich gerufen und glaubte wohl nicht richtig gehört zu haben. Ich gab mich zu erkennen und er übermittelte sein Telegramm. Gerade aus Vancouver ausgelaufen hatte er vergeblich versucht "Norddeich Radio" zu erreichen, nun klappte es bei "Norddeich Süd". Die Überraschung war gelungen. Es folgten noch viele schöne Funkverbindungen, interessant für mich war es, festzustellen, wie man die Schiffe aus weit entfernten Seeräumen hört. Gespräche wurden auch von der "France"/FNRR geführt. War "Norddeich Radio" überlastet, führten auch die deutschen Passagierschiffe ihre Gespräche über "Bern Radio".Mit Jürgen Tewer, heute Lehrer an der Schule in Elsfleth, damals auf der "Hamburg" habe ich einige Sprechfunkverbindungen gehabt.

Obwohl anfänglich die Koordinaten von HEB,

47° 00’ 52" Nord, 07° 26’ 37" Ost

durch kritische Bordfunker immer wieder nachgeprüft wurden, konnte die Funkstelle ihren guten Ruf als wachsame Station nach und nach aufbauen. Während des Zweiten Weltkrieges wurden z. B. 1944 5700 Telegramme von und nach See vermittelt. Bis 1970 ist der Verkehr auf 17344 Telegramme angestiegen. Am 1. Dezember 1970 wurde bei "Bern Radio" die Einseitenband-Telephonie eingeführt. Die Betriebszentrale von HEB befindet sich im Bollwerk-Postgebäude, in der Innenstadt von Bern. Von hier aus werden die Sender und Empfänger fernbedient. Die Sendestelle liegt in Prangins, in der Nähe des Genfer Sees, die Empfangsfunkstelle in Riedern, ca 15 km von Bern entfernt.

|

rechts, Sendefunkstelle Prangings am Genfer See |

|

Meine Aufenthaltsgenehmigung war auf vier Wochen begrenzt, die letzten 14 Tage kam meine Frau ebenfalls nach Bern. Einige Funker von "Bern Radio" luden uns zu sich nach Hause zum traditionellen Käse-Fondue-Essen ein, interessante Gespräche rundeten die Abende ab.

Es waren nicht nur Schweizer die bei "Bern Radio" beschäftigt waren, es gab dort auch einige Inder, die aber die Schweizer Nationalität erhalten hatten.

Noch gerne erinnern wir uns beide an diese abwechslungsreiche Zeit in der Schweiz. An meinem letzten Arbeitstag schenkten mir die Berner Kollegen einen wunderbaren Bildband von der Schweiz, mit Widmung, "für die arbeitsreichen Tage bei Bern Radio". Verabschiedet wurde ich auch vom Leiter der Radio Schweiz AG, der mir für meine Arbeit überraschenderweise zweitausend Schweizer Franken überreichte. +

Nachtrag von

Mariann Mäder

Februar 1999

Einiges hatte sich bis zum Zeitpunkt meines

Eintritts (April 1980) schon geändert, vor allem hatte der Verkehr

auch in der Telegrafie ziemlich zugenommen und ich habe Zeiten erlebt,

in denen ich QRY16 (!)

verteilt habe. Zudem wurde es für viele Funker auf den Schiffen

normal, zuzuhören und direkt auf den Arbeitsfrequenzen kurz

anzurufen, wenn wir QRL und HEB somit nicht hörbereit war.

Ich habe keine "schreibmaschinenlose

Zeit" erlebt. Wir wurden beim Morsenlernen schon

voll darauf getrimmt, alles in die Maschine zu 'hacken' (Ich hatte

Kolleginnen, die es geschafft haben, zwischendurch die Nägel zu

lackieren...). Ja, auch die frauenlosen Zeiten waren kurz vor meinem

Eintritt zu Ende gegangen und so waren wir bald ziemlich gleich viele

Frauen wie Männer.

An der Telefonie hat sich in den frühen 80er

Jahren auch sehr viel getan: als ich anfing, hatten wir eine QRX-Liste,

Funker konnten sich über Telegrafie oder Telex anmelden, und wenn

ein QRX abgearbeitet war, legte man den Kopfhörer hin und wartete

auf das nächste. Wir waren kaum hörbereit ausserhalb der

Traffic Lists! Und dann hatten wir doch die gloriose Idee, ab und zu

ein QRV in den Äther zu schicken, das bewirkte, dass unsere

QRX-Listen bald aus allen Nähten platzten! Traffic Lists wurden

ausgesendet, aber die halbe Stunde, die danach zum Abwickeln von

Verkehr blieb, reichte schon sehr schnell nicht mehr aus! Wir hatten

also immer viel zu tun.

1974 hat Bernradio den SITOR eingeführt. Er lief als

halbautomatischer Telex und ist heute noch in Betrieb, allerdings seit

1.1.1987 automatisch, 1992 kam dann die Mailbox dazu, die auch den

Landteilnehmern ermöglichte, Telexe direkt in den Computer zu

senden. Unser Thrane&Thrane System läuft seit dieser Zeit und

weitgehend störungsfrei. Noch immer werden täglich zwischen

100 und 150 Anrufe registriert.

Bern Radio in neuerer Zeit

|

|