| Ein bißchen Technik, ein

bißchen Geschichte

In den 30er Jahren wurde "Scheveningen Radio"

international zu einer Küstenfunkstelle ersten Ranges. Auf Mittel-, Lang- und Kurzwelle

arbeiteten viele Sender. Vor allem die Kurzwelle war im Kommen hatte aber noch einige

Hindernisse zu überwinden, vor allem in bezug auf die Geräte mit den Kollektorfunken.

Die Antennen für den Empfang der häufig schwachen Signale, die zuweilen doch über

hunderte von Kilometern durch den Äther kamen, standen praktisch auf bebautem Gebiet.

Technisch konnte man zu jener Zeit recht wenig dagegen tun, so kam nur ein Umzug in Frage,

aber wohin? 1930 wurden die Kurzwellenempfangs- und Sendeantennen an einem "ruhigen

Platz in den Dünen" wieder aufgebaut. Die Empfänger wurden vom Zentrum von Ijmuiden

aus fernbedient, auch nichts Neues! Nach einigen Jahren sollte eine lokale Bedienung der

Betriebssicherheit zugute kommen, und so wurde eine vollständige Filiale mit drei

Abteilungen eingerichtet. Die Kurzwellenabteilung mit zwei Arbeitsplätzen, den

Landleitungsdienst via Telex mit dem Hauptbüro und der noch recht neuen Funktelefonie mit

einem Arbeitsplatz. Der Funkverkehr auf Kurzwelle war damals noch nicht so weit verbreitet

wie heute. Die Arbeit fing erst gegen Mittag auf dem 24 Meterband an. Abhängig von den

Zeitzonen und den häufig damit verbundenen Ausbreitungsbedingungen wurde auf das 26

Meterband umgeschaltet, wo bessere Sende- und Empfangsmöglichkeiten herrschten. Obwohl

eine Küstenfunkstelle für die Schiffahrt, wurde damals merkwürdigerweise auch mit

Flugzeugen gearbeitet. Es waren vor allem Flugzeuge auf der Indienroute. Später wurde

auch auf dem 18 Meterband gearbeitet, überwiegend in den Morgenstunden. Der Telexverkehr

mit dem Hauptbüro war sehr lebhaft, nachts ging es im Äther eher ruhig zu und es wurde

nur von Ijmuiden aus gearbeitet.

Die Empfänger in den Jahren vor 1926 waren in eigener

Regie gebaut worden und bestanden aus Spulen mit Gleitkontakten, großen platten

Abstimmkondensatoren und, damals noch, einer Röhre mit drei Elektroden als

Detektor-Verstärker. Abgestimmt wurde nach Gehör, denn von einer Abstimmskala war noch

keine Rede. In Ijmuiden wurde gründlich modernisiert, d.h. es wurden

Hochfrequenzverstärker in Betrieb genommen, die die Empfangsqualität und -stärke

wesentlich verbesserten. Eingeweihte wußten es zu schätzen, daß die Neutrodyneschaltung

von Koopmans wieder verwendet wurde.

Das damalige PTT-Funklaboratorium (Vorgänger des Dr.

Neher-Laboratorium) sorgte danach noch für einen "Geradeausempfänger" und von

Telefunken kam für die Arbeitsfrequenz ein spezieller Schiffsempfänger, beide Teile

verrichteten viele Jahre einen hervorragenden Dienst auf Mittelwelle. Die Langwelle bekam

auch einen Telefunkenempfänger, eine Erbschaft aus der Funkverbindung mit Indien, wo die

PTT eine so große Rolle gespielt hatte. Das riesige Gerät war mit verstellbaren Spulen

und großen Abstimmrädern ausgerüstet. Die Kurzwellenempfänger, Geradeausempfänger mit

zwei Abstimmknöpfen, kamen ebenfalls aus dem Funklaboratorium. Das "Häuschen in den

Dünen" bekam später Fabrikempfänger von HRO: Betriebssicher und zuverlässig. Bis

Mai 1940 funktionierte auch alles.

Am 29. Juni 1945 feierte "Scheveningen Radio" von

Den Haag aus seine triumphale Rückkehr in den Äther. Zwei alte Mittelwellensender wurden

aus dem Zentralmagazin der PTT geholt und von einer Antenne, die an einem Antennenmast und

einem Gaslichthalter festgemacht wurde, erklang wieder das CQ von PCH. Der Schlepper

"Hudson" hieß Scheveningen in der "Freien Luft" herzlich willkommen,

und manche Kollegen anderer Küstenfunkstationen schickten von sich aus Nahrungspakete.

Die 600 Meter Not- und Anruffrequenz war wieder bemannt, eiligst auch in Ijmuiden. Von

einem Schiff aus, das länger in Reparatur war, wurde ein Kurzwellendienst unterhalten

unter dem Rufzeichen PCH/2. Dieser Trick wurde auch später noch einige Male angewandt.

In Scheveningen war es ein ständiges Kommen und Gehen der

PTT-ler, die nach und nach eingestellt wurden. Die Küstenfunkstelle kam schnell wieder

auf die Beine und konnte somit im Äther helfen. Es wurden Schiffssender von "Radio

Holland" angemietet, das auch viele Jahre lang das Personal zur Verfügung stellte.

Einige Damen der Verwaltung hatten soviel Interesse an dem operativen Dienst, daß sie zu

bestimmten Zeiten, später definitiv, das Büropersonal zur Nutzung von Kopftelefonen

überreden konnten. Dies führte nach einer gewissen Zeit zu einer ungeahnten Ablösung

des Personals bei der Radiotelefonie: Diese wurde größtenteils von den Frauen in Besitz

genommen....

Mancher Schiffer und Fischer hörte auf dem 123 Meter-Band

zu seinem Vergnügen die Telefonistinnen rufen.

In der Notunterkunft in Ijmuiden, einer Schule in der

Houtmannstraat, wuchs die Anzahl der Arbeitsplätze ständig. Manchmal mußten die

Telegrafisten ihre Arbeit im Stehen verrichten, da sämtliche Stühle besetzt waren. Es

liegt an der menschlichen Anatomie, sich auszubreiten. In der dichtgedrängten Kantine,

übrigens ein Gang von 1 x 5 Metern, standen die maschinellen Stanzmaschinen (die

"Creeds") und ein Kastenberg diente als "Arbeitsplatz und Magazin".

Die Stimmung litt kaum darunter, aber alle waren sich einig, daß dies ein unhaltbarer

Zustand war. Es sollte bis 1951 so gehen, bevor umgezogen werden konnte.

Aber was für ein großzügiges Gebäude gab es am 2.

Sluiseiland! Räume für die Funktelefonie, und noch mehr Platz für die Funktelegrafie,

extra Büros für die Landleitungen (Telegrafie und Übermittlung), einen technischen

Dienst (TD), einen eigenen Kursusraum. Es war nicht zu übersehen, "Scheveningen

Radio" hatte wieder ein eigenes Haus.

Neue Sender wurden in Kootwijk aufgestellt. Bei der

Bestellung wurde Wert darauf gelegt, daß sie für den Funkverkehr geeignet sein mußten.

Das heißt, für die Telegrafie und die Telefonie, und dies nicht nur für eine bestimmte

Frequenz sondern pro Sender auch für eine Anzahl verschiedener Kanäle. Der erste Sender

ging mit einer nominalen Ausgangsleistung von 10 kW auf 22,5 MHz als PCH98 im Mai 1951 auf

Sendung, dieses noch vor der Eröffnung des neuen Gebäudes. Im November 1953 standen

schon sechs Sender, die für den "Festen Funkverkehr" bestimmt waren, dem

Funkverkehr zwischen festen Stationen. Später kamen noch stärkere Sender hinzu, die 30

kW Ausgangsleistung hatten, für die Funktelefonie dazu. Die meisten Sender strahlten ihre

Energie über speziell entwickelte "ground plane"-Antennen aus, die sich in der

Praxis hervorragend bewährten. Alleine für die hohen Frequenzen wurden vertikal- und

horizontal polarisierte Richtantennen benutzt.

Der Grund für die jüngste Verbesserung war der

gewünschte Richteffekt, der vor allem für die hohen Frequenzbereiche bedeutend war. Für

die Bänder 4 MHz, 6 MHz und 22 MHz stand je ein Sender zur Verfügung. Im 8 MHz-Band, 12

MHz- und 17 MHz-Band konnte mit drei Sendern pro Band gleichzeitig gearbeitet werden.

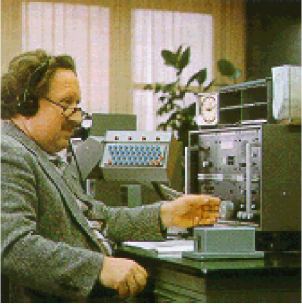

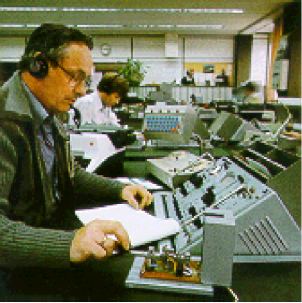

Die Funktelefonie bekam am 2. Sluiseiland acht

Arbeitsplätze sowohl für den Funkverkehr als auch für die Direktverbindung zu den

Abonnenten an Land. Die Funkanlage bestand aus einem RCA AR-88 Empfänger mit einem

Bedienungsfeld, Antennenwahlschalter für Sender und Empfänger, Lautstärkeregler etc.

Auf Petten, Hoek van Holland und Terschelling wurden

Relais-Empfangsstationen installiert. Ein Platz war für die Bedienung der internationalen

Not- und Anruffrequenz bestimmt, 3 Plätze für die Grenzwellentelefonie, zwei für die

Kurzwelle, zwei weitere standen auf "Standby" für besondere Vorkommnisse bzw.

zur Reserve.

Zahlreiche Telefon-, Telegrafie- und Telexleitungen sorgten

für die Verbindung mit dem Hinterland. Direkte Leitungen gingen zur königlichen

Schiffsagentur Dirkzwager te Maassluis (mit der sehr enge Verbindungen bestanden) und der

"KNMI te De Bilt". Und beinahe selbstverständlich stand ein Dieselaggregat im

Keller, das automatisch die Stromversorgung übernahm, falls die normale Netzspannung

ausfallen sollte.

Das Gebäude von "Scheveningen Radio" am 2.

Sluiseiland sah in den Augen eines Laien, aus der Ferne gesehen, wie ein Schiff aus. Lang,

schlank, wie die Aufbauten eines Passagierschiffes am Horizont. Es war ein

wohlüberlegtes, gut durchdachtes und konstruiertes Gebäude, das für die Dienste der

Seefahrt auf den sieben Weltmeeren gebaut war. Zum Bedarf der Kommunikation, schnell und

zuverlässig, ein nahezu unentbehrliches Bindeglied für den maritimen Funkverkehr. |