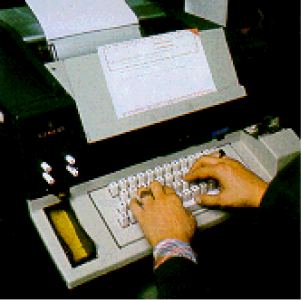

| Die Zukunft Bei "Scheveningen Radio" steht ein Computer der die Daten

des gesamten Funkverkehrs mit den Schiffen speichert. Schnell und effizient. In naher

Zukunft wird ein Computer den Prozeß der Verkehrsabwicklung überwachen.

Es gibt Computer, die komplette Telefonzentralen steuern,

die automatisch nachts die Saldi der Girorechnungen schriftlich ausgeben. Ein Computer

gestaltet das Herz des ausgebreiteten Informations- und Kommunikationssystem welches

"Viewdata" genannt wird. Es gibt sehr kleine Computer, Mikroprozessoren, die

besonders schnell und zuverlässig äußerst komplexe Berechnungen machen. Viel schneller

als ein Mensch das kann. Aber der Computer kann eines nicht, ebensowenig wie der Mensch,

in die Zukunft sehen.

Vorhersagen geben, dies ist eine undankbare Beschäftigung.

Wenn die Vorhersage nicht zutrifft, oder auch viel früher oder später eintritt, dann ist

sie bereits verspielt. Jemand hat einmal gesagt: "Ich werde nichts vorhersagen,

sicher nicht über die Zukunft" ...

Die Weiterentwicklung in der Kommunikation geht mit

riesengroßen Schritten voran, so daß der Blick in die Zukunft viele Fragen aufwirft. Es

ist kein "Schauen in eine Kristallkugel des Wahrsagers", vielmehr müssen die

Möglichkeiten und Aspekte der heutigen Entwicklung der Kommunikation als eine geschätzte

Fortsetzung von dem was schon besteht und aus den bekannten Daten gezogen werden. In

diesem Sinne sind die zukünftigen Kommunikations- und Informationsmittel der Zukunft zu

betrachten.

Seit der Erfindung oder Entdeckung der magnetischen

Kompaßnadel, des Kardanusrings im Sextanten und seit der seefahrenden Phönizier, den

Wikingern, der vereinigten "Ostindischen Gesellschaft" und den Teeklippern, ist

die Art und Weise der Ortsbestimmung auf See vereinfacht worden. Die Funkpeilungen, die

Funksuchsender, das "Loran"-System der Großnavigation, das

"Decca"-System der mittleren und kurzen Abstände sind verhältnismäßig alt.

Wer kennt nicht, bei seinem Besuch von Rotterdam, Ijmuiden oder Hoek van Holland, die

drehenden Antennen der Schiffe oder des Hafenradars? Sie dienen der Ortsbestimmung. Dies

sind nur einige der zahllosen elektronischen Systeme, die die Navigation stark vereinfacht

haben. Es gibt auch elektronische Echolote, die die Tiefe des Meeres an Ort und Stelle

genau anzeigen sowie die Größe der "Fischschwärme". Der Autopilot ist nicht

alleine ein Begriff der Fliegerei er hält auch Schiffe auf ihrem Kurs, unter Verarbeitung

der Daten und Seekonditionen, Wetterumstände und Beladung des Schiffes.

Bei der Offshore-Arbeit an der die niederländische

Industrie einen sehr großen Anteil hat, sind elektronische Positionsindikatoren in

Gebrauch die via Bildschirm die Pipeline auf dem Meeresgrund anzeigen. Vom Meeresgrund

können mit Hilfe von sogenannten "Sonar"-Installationen Ausdrucke gemacht

werden. Richtverbindungen der PTT sorgen für eine Kommunikation zwischen den Bohrinseln

und der Küste, direkt von Telefon zu Telefon.

Jemand der in den dreißiger Jahren diese Hilfsmittel

vorausgesagt hätte, wäre wahrscheinlich sonderbar angeschaut worden. Es konnte nach dem

damaligen Stand der Technik noch keine Leitung verlegt und durchgezogen werden. Dessen

ungeachtet sind die Geräte gekommen und die Funkoffiziere an Bord der Frachtschiffe haben

diese Geräte bedient.

Nun ist die Satellitennavigation keine Wunder mehr Nun

machen die internationalen maritimen geostationären Satelliten dem Seemann das

Kommunizieren mit der Heimat noch angenehmer. Keine Sonne mehr schießen, kein

astronomisches Besteck, aber Dank der Satelliten nahezu unmittelbar wissen wie die

Position des Schiffes ist.

Mit vielen dieser Einrichtungen hat "Scheveningen

Radio" zu tun. Mit einigen indirekt, mit manchen direkt. Bei den Gesprächen der

internationalen Beratungsorganisationen, die die Pläne der zukünftigen elektronischen

Informations- und Kommunikationsmittel ausarbeiten sowie deren Einfluß für die

Sicherheit auf See, werden Themen diskutiert, die 1985/1990 oder früher wichtig werden.

Nicht alleine regieren ist die

Voraussetzung ...

Eine Thema das demnächst aufgearbeitet werden soll, ist

das digitale "Selcal"-System, welches hoffentlich in naher Zukunft voll benutzt

werden kann. In diesem Zusammenhang steht schon die mögliche Ausbreitung dieses Systems

auf der Tagesordnung. Wie soll die elektronische Überwachung der Geräte an Bord,

hinsichtlich der Sicherheit sein? Die automatischen Zentralen der Brand- und Rauchmeldung

dienen als Vorbild.

Auf großes Interesse bei den Beratungen trifft die

Einführung der sogenannten "EPIRBS" (Emergency Position Indicating Radio

Beacom). Dieses Gerät soll automatisch oder von Hand bedient, in Notfällen Alarmierung

und Peilsignale aussenden. Es gibt Pläne zum Thema "EPIRB's", die sich mit der

Benutzung eines Kommunikationssatelliten befassen. Die Kernfragen bei den zukünftigen

Entwicklungen auf diesem Gebiet sollten folgende sein:

- Was kann der Mensch?

- Was kann die Maschine, der Automat, die

Elektronik?

- Was muß der Mensch im Mittelpunkt der

Aktivitäten selbst tun?

- Was sind die sozialen Folgen eventueller

Maßnahmen?

Dabei werden wieder andere Fragen aufgeworfen: Was sind die

starken Seiten des Menschen und was kann er besser der Maschine überlassen? Wieviel

Aufsicht muß er noch über die Maschine ausüben? Was bestimmt seine Motivation dabei?

Inwieweit ist er betroffen von dem Geschehen? Bleibt er primär im Prozeß, bei der

Beurteilung der unvorhergesehenen Situationen?

Das Letzte ist namentlich die Basis, der Ausgangspunkt. Das

Auftreten einer unvorhergesehenen Situation, das kann ein Schiffsalarm sein, z.B. ein

beginnender Brand in Raum III oder ein Defekt am Steuer. Das kann ebensogut ein Anruf an

den Funkoffizier sein, Ausschau nach einem Eisberg, Treibholz, eines Ertrinkenden oder

eines anderen Schiffes zu halten. Ein solcher Anruf kann von einem anderen Schiffe kommen

oder von einer der koordinierenden Küstenfunkstation wie "Scheveningen Radio".

Was in der Zukunft alles dann nicht von automatischen

Geräten an Land oder an Bord der Schiffe eintrifft, das soll in der Schiffskommunikation

immer eine Frage des Menschen bleiben. Sei es als Mittelpunkt der unmittelbar Betroffenen,

sei es als Bearbeiter der Signale für die Kommunikation oder als Informant.

Die Technik soll immer als Hilfsmittel und Medium gesehen

und gebraucht werden, als technische Zwischenstation im Verkehr zwischen den Menschen an

der Küste und auf See. Die schnelle und zuverlässige Hilfe für den Seemann wie

"Scheveningen Radio".

SCH 1904,

PCH 1979

oder welchen Namen dieses Bindeglied zwischen Schiff und

Festland in Zukunft kriegen wird.

|